| Название села | Год заселения | Первые жители | Особенности заселения |

|---|---|---|---|

| Ая | 1823 год | Наум Богомолов, Иван Сирота, Егор Федоров, Тимофей Щербаченко, Иван Никифоров Петр Васильев, Василий Прокофьев и др. | Деревня государственных крестьян, добровольные и ссыльные переселенцы. Старообрядцы белокриницкого толка |

| Нижне-Каянча | 1824 год | Неизвестно | Деревня государственных крестьян, добровольные и ссыльные переселенцы. Старообрядческое село. |

| Верх-Ая (Мокруша) | 1829 год | Петр Попов, Сергей Корчуганов, Иван Бедарев, Михаил Бедарев,Александр Тырышкин, Алексей Калачиков, Николай Попов, Егор Казанцев | Переселенцы из д.Сростинской, Усть –Ишинской, Чергачатской |

| Устюба | 1824 год | Петр Шевчук, Анисим Наконешной | Деревня государственных крестьян, добровольные и ссыльные переселенцы. |

Наше село, согласно официальным данным, заселялось русскими начиная с 1823 года (местная традиция считает год образования-1812г.). Одними из первых поселенцев были ссыльные, а затем и добровольные переселенцы. Всего было поселено в 1823 году 29 мужчин, 1 умер, 10 бежали, пятерых сослали. Селились здесь и приписные крестьяне. Как рассказывают местные старожилы, до того как сюда пришли русские, здесь жил алтаец Ая, его юрта стояла на берегу Катуни. Возможно, и название речки Ая, и название села пошло от него (существует, однако, большое количество версий о названии села).

Другая мощная волна добровольных переселенцев была после крестьянской реформы 1861 года. С этих пор местные жители стали делиться на старожилов и «расейских». Не всегда они ладили, старались селиться отдельно, так образовывались окраины. В Ае постепенно сформировались окраины – Хвощевка (здесь селились старообрядцы), Чупин край, Заайка, Зыряновский край (здесь жили зыряне). Такое традиционное деление существует до сих пор.

В 1893 году здесь насчитывалось 298 дворов и в них 1615 жителей., имелось две церкви (новоправославная и старообрядческая), хлебозапасный магазин, три маслобойни, 6 мельниц, винный склад и 5 торговых лавок. В Ае проходила ежегодная Айская ярмарка, на которую съезжались жители окрестных сел.

И, наконец, еще одна волна переселения был в конце 19 — начале 20 века (Столыпинская аграрная реформа). В 1906 году село Айское стало центром Айской волости (306 дворов, 2011 жителей), куда входили села Платова,

Шульгин Лог, Половинка, Колова, Верх-Ая, Каим,

Ниже-Каянча, Устьуба,Тавда, Верх-Каянча.

1921 год.

Образованы новые села – Ощепковский, Айчонок.

В Айской волости было 3 маслозавода,

6 кузниц, 10 школ.

Насчитывалось 420 учащихся, 16 учителей, 6 человек в волостной милиции.

Школа №1 располагалась в здании Управы. В октябре 1921 года для школы №2

взят дом священника (дом на территории т/б «Медвежий угол»), а для школы №3 дом Ионина Ивана (Хвощевка, дом Захаровых).

В Нижне-Каянче под школу взят дом

священника Жукова.

В 1918 году Айская волость вошла в состав

Каракорум-Алтайского уезда, а в 1922 году —

в состав Бийского уезда. С 1924 года — территория Алтайского района.

До 1902 года каждый крестьянин обрабатывал пашни захватом – кто сколько может и где захочет. Сенокосные луга делились по паям. Поскотина (пастбища) огораживалась. Все земельные вопросы решал сельский сход. Места под пасеки занимались без разрешения схода.

В Алтайском районе велось залежное земледелие. В первый год выжигалась трава, после вспашки засевалась яровая пшеница, На второй год сеяли либо пшеницу, либо другие культуры. В последний года сеяли озимую рожь, а затем земля поступала в залежь на 10-15 лет.

Айскую долину пересекают три небольшие речки: Хвощевка, Айка (более полноводная) и Глиняный ключ. Но ручьи, родники протекают в каждом логу. Раньше больше было воды, может потому, что леса было больше. Река Айка была глубокая, в ней купались люди и лошадей купали. Бывало трудно было перебрести и даже на лошади переехать реку.

Острова на Катуни: Заусье (Заустье), Чаинный (до 30 года на нем водились чайки), Остроумой (Остроумов) остров (по фамилии Остроумов, живший на том месте, где стоит больница.

Горы –Негодяйка, Бобурган, Веселая. По Бобургану люди издавна определяли погоду. Если на горе появятся облака, значит будет дождь.

Озеро Ая. Глубина более 30 метров. В озере водился линь. Все озеро зарастало кувшинками и кубышками. Люди пользовались озером – замачивали коноплю,

С.Айское было крупным торговым селом.

Здесь проводились ежегодные ярмарки местного значения: Федоровская – проводилась летом и

Осенняя – проводилась в ноябре.

Федоровская ярмарка начиналась 8 июня

и продолжалась 7 дней. В основном на ней

продавали сливочное, а также различные виды растительного масла. Продавали скот, зерно, муку. Осенняя ярмарка начиналась с 1 ноября и также

длилась 7 дней.

Кроме того проводились еженедельные базары

(по понедельникам и вторникам). Обороты ярмарок составляли 2-2,5 тыс рублей.

В с. Ая (1901г.) разведением скота на для

продажи и закупом занимались Я.А.Чупин, Д.И. Косливцев, А.П. Остроумов, Е.А. Кремнев. Из них только Ефрем Анфимович Кремнев был

купцом второй гильдии. У Рязанова в Верх-Каянче был кожевенный завод.

В Платово был магазин Журавлева в начале века. Меняли товары на зерно и молоко.

Села Ая и Нижне-Каянча были одними из центров старообрядчества в Алтайской волости.

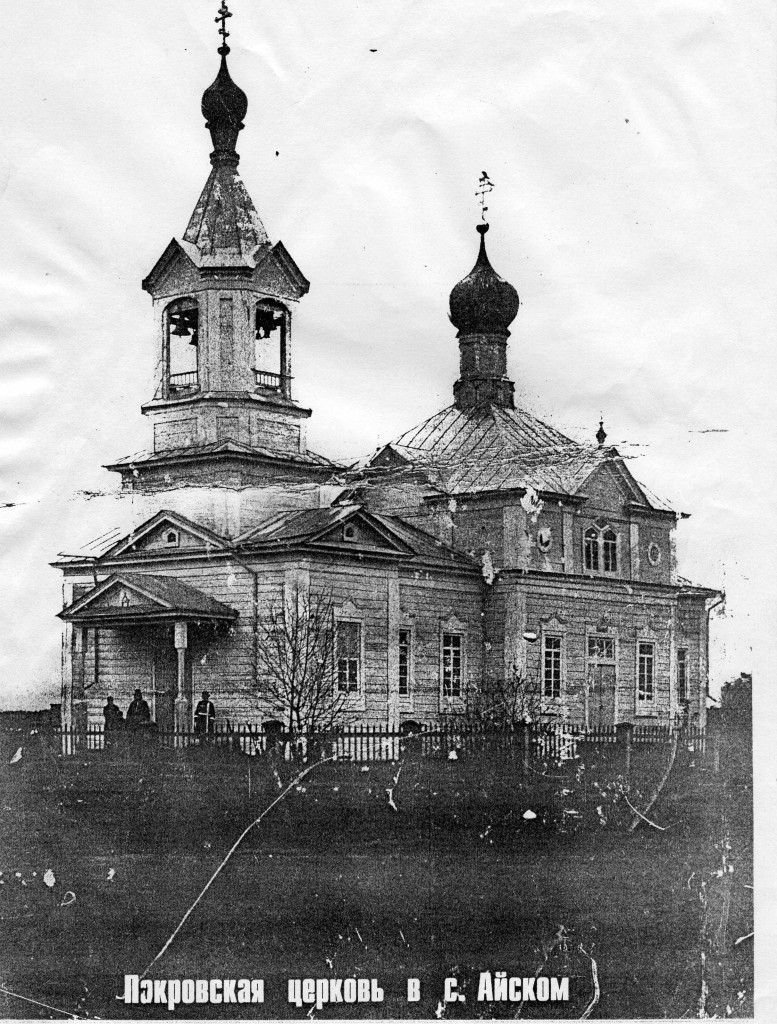

В Айском приходе новоправославной Покровской церкви в 1885 году более половины населения значились, как «уклоняющиеся в раскол». Каянча, Тавда, Платова, Шульги Лог были полностью староверческими селами. Местное название старообрядцев – кержаки.

В Ае, как и в Каянче исповедывалось белокриницкое согласие. Среди «расколоучителей» и наставников в Ае значились Ларион Сахаров, Матвей Кобелев,Варлаам Рыжков, Стефан Осипов. В Нижне-Каянче – Варфоломей Шипицин. Был и свой священник, рукоположенный в сан в 1860 году на Рогожском кладбище в Москве, Тимофей Долгов.

С апреля 1905 года старообрядцы получили свободу вероисповедания. Началось храмовое строительство. «Кержацкая церковь стояла на Хвощевке в с. Ая.

Зарегистрированы приходы белокриницкого согласия в Нижне-Каянче (община существовала с 1845 года), Она насчитывала к моменту регистрации около 500 человек. До постройки храма молились в доме о. Игнатия Чучалина.

В августе 1907 года — в д. Платова. Община существовала с 30 –х годов 19 века. Ее основатели – крестьяне Пермской губернии Камышлинского уезда Буньковы, Ощепковы, Костины, Трубины.

Буньковы, Ощепковы переселились в Аю, а затем в пос. Ощепковский. Староверы жили большими семьями. В основе жизни полагали труд и поэтому были довольно зажиточны. В годы коллективизации они и пострадали от раскулачивания.